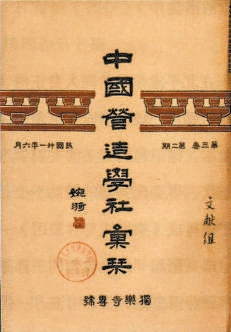

《中国营造学社汇刊》1932年第2期

《中国营造学社汇刊》1932年第2期

建筑给人最大的误会,莫过于有人将它与文学艺术等同视之。西方一直有“建筑是艺术”的传统说法,黑格尔便曾在他的《美学》一书中,依据“美是理念的感性显现”这一美学核心定义,建构了一个“诗歌-音乐-绘画-雕塑-建筑”的艺术序列。在他的逻辑里,诗歌最能充分彰显“绝对理念”,因此是最纯粹的艺术;而建筑因自身极强的物质性限制,只能被归为“最原始的艺术”。即便有“原始”的限定,从这一序列来看,建筑终究还是被纳入了“艺术”的范畴。

在“诗意”“画意”之外

上世纪80年代初,笔者刚开始业余学习建筑时,很幸运地读到了梁思成、林徽因《平郊建筑杂录》(原载于《中国营造学社汇刊》,1932年第4期)一文。就是这样一篇看似不甚起眼的“杂录”,二位先生却在其中首创了“建筑意”这一石破天惊的建筑美学新概念,彻底颠覆了人们对建筑的传统认知。

《平郊建筑杂录》中提到,在审美者眼中,建筑除了能引发“诗意”与“画意”的感受,更能让人体验到一种独属于它的“建筑意”的愉悦。书中举例道:“顽石会不会点头,我们不敢有所争辩”,但那些经工匠精心雕琢,又历经岁月打磨的石头,“的确是会蕴含生气的”——它们是“天然的材料经人的聪明建造,再受时间的洗礼,成美术与历史地理之和”。这种融合了匠心、时光、美术与地域历史的美感,正是“建筑意”的核心,且明确存在于“‘诗意’和‘画意’之外”。

《平郊建筑杂录》继续以诗化的文字写道:“无论哪一个巍峨的古城楼,或一角倾颓的殿基的灵魂里,无形中都在诉说,乃至于歌唱。”紧接着,书中借建筑师的视角郑重强调:在这些建筑之中,“还有超出这‘诗’与‘画’以外的‘意’的存在”。

这一写于近百年前,充满诗趣和思性的文字,无疑出自建筑师兼女诗人林徽因的笔下,而“建筑意”这一新思想,一定是梁、林二位共同创说的。

回想当年笔者读到《平郊建筑杂录》的时候,真的是深受鼓舞和启迪。这也是笔者在《中国古代文化中的建筑美》(学林出版社,1989年)一书中,专门用一个章节的篇幅来阐析我所理解的“建筑意”的缘由。

那么什么是“建筑意”,它与文学、音乐、绘画和雕塑等所有纯粹性审美艺术的“诗意”“画意”之类究竟有什么不一样?

融环境、材料与实用的文化意蕴

梁思成、林徽因二位先生所说的“建筑意”,其实是指与环境、材料和实用相联系的建筑时空意象的一种文化意蕴。

任何一种建筑,如水下建筑或者未来可能出现的月球建筑等,都始终与一定的环境因素相联系,总是与地域、地形、水系、植被等地理、气候因素息息相关。建筑还和社会人文环境紧密相联,民族、时代、文化、经济、科学和艺术等,都可以而且必然影响“建筑意”的生成和发展。“建筑意”一说的提出,蕴含着对建筑和实在环境因素有机联系的正确理解和深刻领悟,更强调建筑和环境亲和而非对抗的思想。人们常说的“好风水”,本质上正是人与自然、建筑与环境和谐相融的状态。

建筑环境是实实在在的一种时空环境,人安居于其间,生于斯,长于斯,老于斯,并非文学艺术中虚构的那种环境,只能“画饼”不能“充饥”。人在建筑时空里,也会成为别人的一种环境因素。卞之琳在《断章》中写道,“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦”,此之谓也。

从媒材等角度审视,在建筑环境尤其是园林中,往往不乏如楹联(诗词、书法),彩绘(包括绘画),雕塑(包括雕刻)和音乐(有些楼阁式佛塔翘角所系铜铃经风吹所发出的音响,象喻“梵音到耳”)等这些纯粹性审美“诗意”“画意”等的参与,而这一切却并非建筑本身。这是因为,倘若仅仅依靠这些纯粹性的艺术媒材,是不能构筑供人生活和生存繁衍的居住空间的。建筑本身在于物质性材料及其相应的技术、结构所营构的建筑实体,而后才是那些附丽其上的纯粹性艺术因素。

建筑物不得不采用巨大、坚固的材料来建造,它是按照一定的技术和结构,通过克服地球引力以确保不致倒塌而建成的。黑格尔分明看到了这一点,却将其看成建筑远不能“显现”其“绝对理念”的一个“理由”,他扭曲地把建筑看作一门“最原始的艺术”,可是他偏偏没有看到,经过“大匠之手艺”和“年代之磋磨”以“成美术与历史地理之和”的建筑,它实体本身的造型、质地、技术、结构、光影和人文历史等的时空存在,却是富于生气的美。朝晖喷薄、夕阳西下和月朗星稀之时的北京八达岭长城的时空意象雄浑而博大,呈现出种种美的形势和风色,却几乎没有任何纯粹性艺术因素的参与,确是一种纯粹的“建筑意”的美,这种美无疑是在“诗意”和“画意”之外的。

诗歌等一切文学艺术的纯粹性审美,一般是对实用性的断然拒绝。纯粹性艺术一旦起源于实用,一般就和实用功利分道扬镳了,好比鸡雏孵出而永远不再理睬那些残破的蛋壳一样。可是“建筑意”呢,偏偏是和建筑的实用性功能和谐共生的。那种“实用破坏审美,审美拒绝实用”的事,是要努力避免发生的,否则就不存在梁、林所说的“建筑意”了。“建筑意”的境界在于,人们总是渴望缓解实用与审美之间原本对立与内在的紧张,绽放实用兼审美的灿烂之华。实用由于审美,向上提升了它的精神意蕴;高蹈的审美因为实用,便有了眼光向下的日常品格。实用和审美融合,获得了优雅高贵的贵族气质;审美和实用相依,步入寻常百姓的平凡世界。

源于勘察的理论创见

梁思成、林徽因的“建筑意”说,作为关于建筑美本质的深刻洞见,源自两位建筑学家的建筑设计、实地考察和著书立说三者兼得的建筑事业。梁、林二位留学于美国宾夕法尼亚大学,1928年学成归国途中,一路上饱览了欧洲古典建筑的雄伟和典雅之美。1929年应张学良之邀,梁思成在东北大学创立中国现代教育史上的第一个建筑学系,林徽因也在东北大学担任教职;1931年9月梁、林回到北平,应朱启钤之邀,前者担任中国营造学社法式部主任,后者因患肺疾而任学社社员兼校理。夫妇俩住在北平东城北总布三号院(现为24号院)。

梁思成、林徽因一直以为,倘然要研究中国古建筑,“非作遗物之实地调查测绘不可”。于是,从1932年4月开始,两人和营造学社几位同行的脚步,踏遍了祖国北方的山山水水。考察古建筑的第一站,便是离北平约90公里的蓟县(现属天津市蓟州区)独乐寺。当时,作为参与者之一的林徽因,肺病未愈且有孕在身,而梁思成因早年遭遇车祸,导致脊柱弯曲,不得不常年穿着“铁马甲”护身。就在身体状况如此恶劣的情况下,梁思成、林徽因撰写、发表了《平郊建筑杂录》和《蓟县独乐寺观音阁山门考》等大作。截至1937年,他们勘察了137个县市的古建遗构1823座,测绘206组建筑图样,完成建筑画稿1898张。其间,他们坐骡车赶荒路,以土豆、玉米糊充饥……种种艰难困苦一言难尽。应当强调的是,他们提出的“建筑意”的创说,成为建筑美学和中国建筑美学不二的奠基性理论。

(作者为复旦大学中文系教授)

更多热点速报、权威资讯、深度分析尽在北京日报App

作者:王振复

股票网炒股配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。